江西一位刑事法官的独白

来源: 江西政法网 发布时间:2024-08-13 作者:佚名

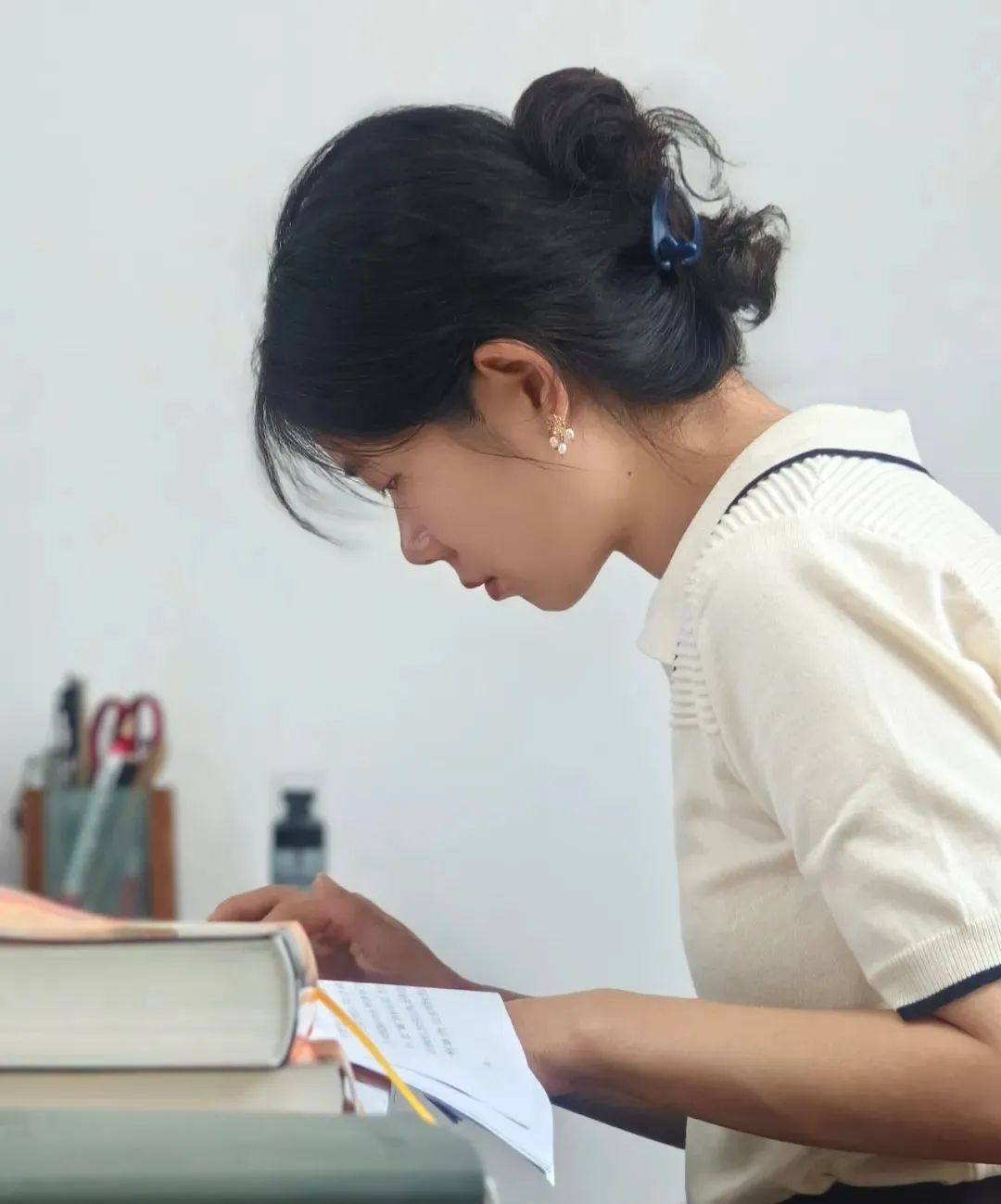

张娅 女,出生于1991年9月,大学本科毕业,瑞昌市人民法院环资庭负责人。 前几日,我得知自己承办的一个案子被改判了。 收到二审判决书时,内心还是起了些波澜,虽然知道这是难免要经历的,但是真正发生的时候,所谓的“第一次”,总是让人心生感触。 此前,同事一直催我写下成为一名员额法官后的感想。其实,有很多想说的话。 但是,想法总是断断续续,平日办案压力也大,就一直没有提笔。 借着这个契机,我决定直抒胸臆。 ▲2021年3月1日,在诉讼服务中心向群众宣传长江保护法 早在2015年,我被任命为助理审判员,并承办了不少案件。 那会儿20岁出头,身上还有一股子孤勇,完全不觉得办案很难。现在回忆起来,当时办案的感受也模糊了。 想来,是那会儿新人有很长的新手保护期。 分案制之下,庭长会尽量分一些简案给新人,且案件有前辈以及庭长、分管院领导的层层把关,案子才会办得顺利办结,也感觉不到多大压力。 ▲2021年12月2日,在黄冈中学为学生们上一堂法治课 2017年,司法改革的浪潮袭来。 我们那一批在法官学院作为预备法官培训的同学们,全都成为司法改革被“改掉”的第一批助理审判员。 如今,一部分离开,一部分人留下来。 而留下来的人里,大部分到现在都没有再次拿起法槌。 时隔7年,我再次拿起法槌,已经30多岁了。 再次回归法官这个身份的时候,我也成为了一名母亲,心态发生了很大的变化。 在办案时,考虑的东西更多了。我告诫自己要“更认真一点”“更细致一点”“更谨慎一点”,要多问多思多检索。 ▲2020年9月23日,最高院环资庭庭长以及全国人大代表调研环资工作 刑事案件中不存在中间地带,罪与非罪是泾渭分明的两条道路。 我始终觉得,法益是入罪的基础,伦理是出罪的依据。 但在罪与非罪之外,还有缓刑实刑的适用、刑期的长短。 自由裁量是执法办案作出决断的关键环节。在未来,我还要不断加强学习,确保判决公平公正、合情合理。 其实,对于这个被改判的案子,我当初就纠结了很久。在辗转反复了几个夜晚,才最终作出了判决。 作为一名刑事法官,我清楚地明白,我的头上始终悬着一柄达摩克利斯之剑,它不断警醒着我,要维护公平正义。 办案的压力,不言而喻。但每办结一起案件,就意味着打击了一次犯罪,也是为社会的和谐稳定贡献了一份力量。 我在办案中,看到了形形色色的人生,也让我有了更多的思考,并在这个过程中变得更加理性和成熟。 我一直把“法律的生命不在于逻辑,而在于经验”这句话记在心里。 在办案经验不断积攒的过程中,我对法律的适用理解更加准确、对事实的把握更加全面。 在与不同的人沟通中,我也逐渐明白,如何有效沟通以及在沟通中把握好尺度。 世界如此浩渺,我们每个人如同蜉蝣一般,渺小的存在。 生活,始终没办法如想象中完美,工作,也远不会如期望般一帆风顺。 正因如此,我们更应该过好自己的一生,承担起应承担的责任,贡献自己微小的力量。 |

原文链接:https://www.jxzfw.gov.cn/2024/0807/2024080759063.html

[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。